जन कवि, कलाकार, गायक, संगीतकार, रंगमंचकर्मी एवं आन्दोलनकारी गिरीश तिवारी उर्फ गिर्दा पर लिखी गई यह कहानी, यह गाथा, यह दास्तान पूर्णतया मौलिक नहीं है क्योंकि यह कई आवाजों का संकलन भी है। इसमें अनेक लोगों की श्रद्धांजलियों और लेखों से कथानक, शब्द और संवाद लिए गए हैं।

जन आंदोलनों में, युगमंच में, उत्तरा में, नैनीताल समाचार में, संगीत नाटक प्रभाग में गिर्दा अकेला नहीं था। कई और लोग थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकायें निभाई – शायद गिर्दा से भी ज्यादा – पर उन लोगों का इस दास्तान में उल्लेख नहीं है। वह इसलिए नहीं कि उन्हें नज़रअंदाज़ करना है पर इसलिए क्योंकि इस दास्तान का नायक गिर्दा हैं।

गिर्दा ने जितना हिंदी में लिखा उतना ही, या शायद उससे भी ज्यादा, कुमाउनी में लिखा। उन्होंने अपनी कुमाउनी में लिखी कई कविताओं, गीतों और ग़ज़लों का खुद अनुवाद भी किया। इस गाथा में उनके अनुवादों का इस्तेमाल किया गया है।

तो पेश है गिर्दा की दास्तान।

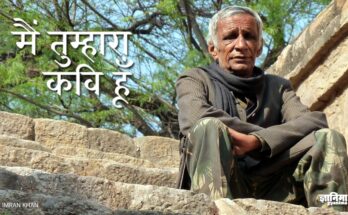

नई दिल्ली का एक महत्वपूर्ण क्लब। सलीके से कटी घास के प्रांगण में, कुर्सियों पर सलीके के बैठ कर सलीके से चाय पीते हुए बुद्धिजीवी सलीके की बातें कर रहे थे कि अचानक कुछ गैर-सलीकी हरकत हो गई। मुख्य सभागार का दरवाज़ा खुला और एक विचित्र सी भाषा में गाया जा रहा सामूहिक गान बिना अनुमति के क्लब के कोने-कोने में फैल गया। आवाज़ के पीछे-पीछे एक जन समूह सभागार से बाहर निकला। सबसे आगे था एक अलग सा दिखने वाला व्यक्ति – कुछ बिखरे हुए से लंबे काले सफ़ेद बाल, पिचके हुए गाल, चेहरे पर समय की तराशी झुर्रियाँ और अनन्त में देखती धँसी हुई सी आखें। उस व्यक्ति के हाथ में एक विचित्र डमरूनुमा वाद्ययन्त्र था। शरीर पर एक लम्बा कुर्ता और कंधे पर लटकता हुआ एक कपडे का झोला। उसकी आवाज़ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा जवान थी और पीछे आ रहे लोगों के सामूहिक स्वर में भी एक विशिष्टता लिए हुए थी।

आवाज़ और लोग धीरे-धीरे प्रांगण में फैल गए। कुछ चाय नास्ते की तरफ बढ़े तो कुछ दोस्तों की तरफ। कुछ शौचालय की तरफ तो कुछ क्लब से बाहर। वह विचित्र सा आदमी वही गीत गुनगुनाता हुआ सलीके के कटी घास के ऊपर रखी एक कुर्सी पर जा कर बैठ गया। गोद में झोला रखा और उसके अन्दर हाथ डाल कर उसने बीड़ी का एक बण्डल और माचिस का डिब्बा निकाला। फिर पूरी एकाग्रता से उसने अपनी बीडी जलाई और एक जोर का कश लेने के बाद धुएँ का गुबार छोड़ता हुआ यहाँ-वहाँ देखने लगा। पर उसकी आखें किसी को खोज नहीं रहीं थी।

ठीक उसी समय, हाथ में कैमरा लिए एक शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, “गिर्दा, आपकी तस्वीर ले सकता हूँ?”

“क्या करेगा मेरी तस्वीर ले कर भुला?”, बीड़ी फूँकता हुआ गिर्दा बोला। उसके सामने कोई कुर्सी नहीं थी पर फिर भी वह बोला, “बैठ!”। कैमरे वाला शख्श थोड़ा हिचका और फिर घुटनों के बल घास पर खड़ा हो गया। उसके गाल को छूते हुए गिर्दा बोला, “तुम कौन हुए भूला?” उस शख्श ने अपना परिचय दिया और तस्वीरें लेने का कारण बताया। उसके गाल पर हाथ फेरते हुए गिर्दा बोला, “खींच ले भुला, खींच ले”। ये कह कर वो अपनी कशों में फिर खो गया। कुछ लोग आए तो उनसे बातें करने लगा। काफ़ी देर तक वह कैमरे वाला शख्श चित्र खींचता रहा पर गिर्दा ने एक बार भी उसकी ओर मुड़ कर नहीं देखा। वो बीड़ी के कशों और संवादों में डूबा रहा।

चित्र खींच कर जब उस शख्स ने गिर्दा को धन्यवाद दिया तो गिर्दा को समझ ही नहीं आया वो धन्यवाद क्यों दे रहा है। फिर अचानक कैमरे को देख वह मुस्कराया, बीड़ी की एक और कश खींची और वापस संवादों के तालाब में लौट गया।

कैमरे वाला शख्श चाय की टेबल की तरफ बढ़ा ही था कि उसे एक पुराना मित्र मिल गया जिसकी मार्फ़त उसने गिर्दा के बारे में सुना था। दुआ सलाम के बाद गिर्दा की ओर देखते हुए कैमरे वाला शख्श बोला, “कवितायें तो पढ़ी थी और मालूम था की जबरदस्त कवि हैं पर आज पता चला कि आदमी भी जबरदस्त है। यार, मैं आज पहली बार उनसे मिला और बात की, वो भी फोटो खींचने की अनुमति माँगने के लिए और उन्होंने मेरे गाल ऐसे छुए मानो मुझे बहुत अच्छे से जानते हों। एक ओर लोग नज़रें मिलाने से भी कतराने लगे हैं ओर एक ये हैं की छू-छू कर बातें करते हैं। बड़ा अजीब सा लगा। न जाने क्यों लगा कि ये मेरे करीबी हैं।”

यह सुन कर धीमे से मुस्कुराता हुआ मित्र बोला, “यार, सभी को गिर्दा अपने करीबी लगते हैं। सच कहूँ तो सभी को लगता है की वो गिर्दा के सबसे करीब हैं। अब गिर्दा किसके करीब है, कितने करीब है ये तो भाई गिर्दा ही जाने।”

चित्र खींचने वाले शख्स को अपने मित्र की बात समझ नहीं आई। न ही उसने समझने की कोशिश करी। बस मुड़ कर गिर्दा को देखने लगा। गिर्दा के सामने खड़े लोग उससे बातें कर रहे थे और गिर्दा पूरे ध्यान से अपनी दूसरी बीड़ी जला रहा था। फिर वही लम्बा कश। फिर वही धुंआँ। और फिर, बिना कुछ खोए, गिर्दा वापस चर्चा में समा गया।

धुऐं की चादर के पीछे बातें होती रही, सिलसिला चलता रहा। सुना सिलसिला काफी रात तक चला। एक बहुमंजिली ईमारत के छठे माले पर देर रात तक गिर्दा गाता रहा। यद्यपि मित्रों ने पीने पर खासा नियंत्रण कर रखा था पर गिर्दा फिर भी नशे में था। उसके स्वर और थाली की थाप देर रात तक शहर को जगाते रहे।

रौशनी की फुलझड़ी थी, मैं न था – चाँद तारों की लड़ी थी, मैं न था,

जिस क्षितिज पर मैं खड़ा था, तुम न थे – जिस क्षितिज पर तुम खड़े थे, मैं न था।

तालाब लबालब भरा और डूबता हूँ मैं, गो मेरे किनारे पै बंधी कश्तियाँ बहुत।

तेरे करीब आने का मौका कहाँ लगा, देखी हैं हमने दूर से नजदीकियाँ बहुत।

दिल लगाने में वक्त लगता है, डूब जाने में वक्त लगता है,

वक्त जाने में कुछ नही लगता, वक्त आने में वक्त लगता है।

दिल दिखाने में वक्त लगता है, फिर छिपाने में वक्त लगता है,

दिल दुखाने में कुछ नहीं लगता, दर्द जाने में वक्त लगता है।

ना जाने क्या छिपा रहा था इन पंक्तियों को गाने वाला! ना जाने क्यों कराह रहा था इन पंक्तियों को गाने वाला! ना जाने कहाँ जा रहा था इस पंक्तियों को गाने वाला! ना जाने कहाँ से आ रहा था इस पंक्तियों को गाने वाला!

***

गिर्दा का जन्म अल्मोड़ा जिले में हवालबाग के समीप ज्योली नाम के गांव में हुआ था। भारत की आज़ादी से चार साल पहले, शायद ९ सितम्बर को। ठीक तिथि किसी को नहीं मालूम।

उनके पिता हंसादत्त तिवाड़ी एक सरकारी मुलाजिम थे और माता जीवन्ती देवी एक गृहणी। एक पुत्री और चार पुत्रों के इस परिवार में गिरीश तिवारी उर्फ गिर्दा उर्फ भव्वा सबसे छोटा था। माँ जीवंती देवी ने ज्येष्ठ पुत्री के जन्म के बाद अपनी आँखों की रौशनी गँवा दी। उस माँ को अपनी आँखों से अपने पुत्रों को देखने का सौभाग्य नहीं मिला। पर ममता भला कब किसी चीज की मोहताज़ रही है। शायद उसी ममता ने गिर्दा को भी अभिव्यक्ति के अनगिनत तरीके सिखा दिए। शायद इसीलिए वो लोगों को छू छू कर टटोलता था।

गाँव में प्राथमिक अक्षरज्ञान के पश्चात ज्योली के एक सम्पन्न ब्राहमण परिवार का यह सबसे छोटा बेटा, थोड़ी देर से ही सही, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्मोडा पहुँच गया। यद्यपि भारत आज़ाद हो गया पर मैकोले के भूत ने उसे पूरी जोड़ से जकड़ लिया था। स्कूली शिक्षा तरक्की के मूल मंत्र के रूप में स्थापित हो चुकी थी। शिक्षा के लिए गाँव से पलायन शुरू हो चुका था। वो भूत अब भी यहीं टहल रहा है।

वो भूत भव्वा को अल्मोडा तो ले आया पर किताबों में उसकी रूचि नहीं जगा पाया। वह अपनी दीदी और जीजा के साथ रहता था। और दुर्भाग्य ये की जीजा के भाई उसी के स्कूल में विज्ञान व गणित के शिक्षक थे। कम अंक आने पर जब लताड़ा जाता या जीजाओं के व्यंग्यबाण पड़ते तो वो उन सब को अनसुना कर देता। अगली सुबह फिर उठते साथ ही वो जाखन देवी में स्थित मुछन्दर गुरू की चाय की दुकान पर जा बैठता जहाँ मोहल्ले के कई लड़के सुबह का सारा समय चाय पीने, गप्पें लड़ाने और धुआँ उड़ाने में बिताते थे।

पढ़ाई को छोड़ कर उस समय के लड़के जो कुछ भी करते हैं, भव्वा उन सब में अव्वल था। वो कंचे भी खेलता था और गिल्ली डंडे में तो वो सुबह को शाम कर सकता था। एक सम्पन्न घर का लाड़ला और निरंकुश बेटा। पिता से बात नहीं करता था इसलिए उसके संरक्षक उसके चाचा थे। पिता से इसलिए बात नहीं करता था क्योंकि वो उनसे नाराज़ था। और नाराजगी शायद इस बात की थी कि बड़े भाइयों को घड़ी मिली पर उसे नहीं। ये नाराजगी ताउम्र चली। पिता की मृत्यु से पूर्व वो उनके कमरे में गया, यही बड़े संतोष की बात थी परिवार वालों के लिए। पिता की मृत्यु के बाद उसने एक कविता भी लिखी।

समय मारने के अलावा अगर भव्वा की किसी चीज में रूचि थी तो वो थी गाने-बजाने में। बचपन से वो लोक गायकों को सुनता-सराहता आया था। एक बार गाँव में रोपाई के वक्त हुड्कियाबौल के दौरान जब उसने हुडका उठा कर बजाना शुरू किया तो कोहराम मच गया। एक ब्राह्मण का बेटा ऐसा कैसे कर सकता था। “सब भ्रष्ट करी हालो तैल”, कहा माँ ने। पर किसे पता था कि ये बालक एक दिन हुड़का बजाता हुआ लोगों के मन-मस्तिस्क में छा जाएगा।

विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने लगा था। संगीत और नाटकों में उसकी रूचि और पकड़ के कारण कई अध्यापक उसे चाहने लगे थे। हाई स्कूल पहुँचते-पहुँचते उसके अन्दर का कवि भी जाग गया। उसे लिखने के अलावा सुनाना भी अच्छा लगने लगा। रात को सोने से पहले वो कई बार अपनी कोई नई कविता अपने नन्हे भांजे को सुना देता। नन्हा भांजा कविताओं के केवल कुछ ही भाग समझ पाता और भव्वा कविता पाठ के बाद निश्चिन्त हो कर सो जाता।

वेश भूषा से भव्वा एक ठाठ-बाट से रहने वाला नवयुवक था। देर से शिक्षा प्रारम्भ करने के कारण वो अपने सहपाठियों से बड़ा लगता था। लंबे-चोडे डील-डौल वाला भव्वा गबरडीन और सर्ज का सूट पहनता था और हल्का सा फट जाने पर उन्हें तिरस्कृत कर देता। वो सुबह, स्कूल जाने से पहले, 20 मिनट तो केवल अपने बाल बनाने में लगाता था। बाल पहले पीछे की ओर किए जाते। फिर माँग निकलती। फिर माँग के दोनों ओर के बालों को उंगलियों और हथेली का प्रयोग करते हुए सुनिश्चित स्थान पर स्थापित कर दिया जाता। जूते भी बड़े प्यार से पॉलिश होते। पहले ब्रुश से पूरा जूता और फिर कपड़े से जूते की टो रगड़ी जाती। इसके बाद टो पर थूका जाता और फिर कपड़े को दो कोनों से पकड़ कर टो पर रगड़ा जाता। फिर भांजे को बुला कर उससे सवाल किया जाता, “देख तो रे, जूते में तेरी सूरत दिखाई दे रही है या नहीं?”

सच पूछो तो भव्वा के जीवन में बाबू साहब बनने की सारी व्यवस्था थी। थोड़ा पढ़ लेता तो शायद कोई अधिकारी बन जाता। शायद लाल बत्ती में घूमता पाया जाता। शायद जीआईसी अल्मोडा के मुकुट का वो भी एक नगीना होता। पर ना जाने क्यों उसे शिक्षा नहीं भायी।

दसवीं तो भव्वा जैसे-तैसे पास कर गया पर बारहवीं से पहले पहल अल्मोड़े की चमक को पीछे छोड़ता हुआ अपने गाँव ज्योली वापस चला गया। सूट, पैंट और जूते भी वो अल्मोड़े में ही छोड़ गया। पायजामे और सादी कमीज पहन भव्वा अपने चचा के काम में हाथ बंटाने लगा। अल्मोडे में बिना मुँह-हाथ धोए घर से नहीं निकलने वाला भव्वा अब पूरे दिन बेफिक्र हो गोबर मिट्टी में सना रहने लगा। गाँव के लोग यहाँ तक मानने लगे थे कि वो केवल छलडी के दिन नहाता है।

वैसे होली उसका प्रिय पर्व था। और हमेशा रहा। नाचता गाता भव्वा होली के रंगों में पूरी तरह डूब जाता था। और फिर आता धुलंडी का दिन। उसके लिए एक उदास दिन। कभी-कभी तो वो रो तक जाता।

उसे शिक्षा क्यों नहीं भायी, या अक्सर बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं भाती – यह कोई बहुत मूल प्रश्न नहीं है। इस आम प्रश्न के उत्तर की तरफ इशारा शायद गिर्दा की लिखी इन पंक्तियाँ में हो –

जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े, ऐसा हो स्कूल हमारा

जहाँ न पटरी माथा फोड़े, ऐसा हो स्कूल हमारा

जहाँ न अक्षर कान उखाड़े, ऐसा हो स्कूल हमारा

जहाँ न भाषा ज़ख्म उधाड़े, ऐसा हो स्कूल हमारा

कैसा हो स्कूल हमारा?

जहाँ प्रश्न हल तक पहुंचायें, ऐसा हो स्कूल हमारा

जहाँ अंक सच सच बतलायें, ऐसा हो स्कूल हमारा

जहाँ न हो झूठ का दिखावा, ऐसा हो स्कूल हमारा

जहाँ न सूट बूट का हव्वा, ऐसा हो स्कूल हमारा

कैसा हो स्कूल हमारा?

जहाँ किताबें निर्भय बोलें, ऐसा हो स्कूल हमारा

मन के पन्ने-पन्ने खोले, ऐसा हो स्कूल हमारा

जहाँ न कोई बात छुपाये, ऐसा हो स्कूल हमारा

जहाँ न कोई दर्द दुखाये, ऐसा हो स्कूल हमारा

जहाँ अंक सच-सच बतलाये, ऐसा हो स्कूल हमारा

जहाँ प्रश्न हल तक पहुचाएं, ऐसा हो स्कूल हमारा

हल चलाते हुए, गाय भैंस हाँकते हुए, हारमोनियम बजाते हुए, गाते हुए भव्वा के मन में कई प्रश्न उठते होंगे। वो प्रश्न, जो वो चाहता होगा कि उसे हल तक पहुँचायें, उसके मन के पन्नों को खोलें और उसकी गुल्थियों को सुलझायें। और शायद इसी उधेड़ बुन में एक दिन भव्वा ज्योली छोड़ कर चला गया।

जैसे कोई पहाड़ी धारा चट्टानों के बीच विलुप्त हो जाती है और फिर कहीं आगे, कई कोस दूर फिर प्रकट होती है वैसे ही भव्वा भी समय की धार में बह कर कहीं दूर निकल गया। भव्वा की क्या मनोदशा रही होगी इसे व्यक्त करती है उसी दौर की लिखी यह कविता –

मैं पवन हूँ

मुक्त हूँ, उन्मुक्त फिरता हूँ अहर्निश

शैल शिखरों में

घरों में, उपवनों में

सर, सरज, रवि-शशी, गगन, नक्षत्र

भू को चूमता हूँ

वक्ष ताने घुमाता हूँ।

रोक सकता कौन मुझको, टोक सकता कौन मुझको

बाँध सकता कौन मुझको, फाँस सकता कौन मुझको

जाल में

मैं मुक्त हूँ

उन्मुक्त हूँ, बन्धन रहित हूँ

मैं पवन हूँ।

***

पवन का ये झोंका उड़ता हुआ लखनऊ पहुँचा। वहाँ भव्वा ने रिक्शा भी चलाया जिस अनुभव के बारे में वो कहता, “रिक्शा चलाना हल चलाने जैसा ही तो हुआ।” लखनऊ से ये पवन का झोंका एक बार फिर उड़ा और पीलीभीत जिले के पूरनपुर कस्बे में जा पहुँचा।

पी.डब्लू.डी. की सरकारी सीडियाँ चढ़ता हुआ भव्वा वर्कचार्जी करने लगा। वर्कचार्जी मतलब वो व्यक्ति जो धूप में, सर्दी में, बारिश में, छाते के साथ या उसके बिना, मजदूरों के सिर पर बैठ कर काम कराता है। पर लगता नहीं की भव्वा मजदूरों के सिर पर बैठा होगा। उसने तो शायद उनके साथ बैठ कर बीड़ी फूँकी होगी, ढेरों बातें की होंगी और शायद हाथ भी बटाया होगा। पर हो सकता है ऐसा ना किया हो। पर यह तो तय है की जीवन के इस खंड में, लखनऊ और पूरनपुर में, उसने सामाजिक यथार्थ के कठोर पाठ पढ़े। उसने साहित्य, रंगमंच और वाम राजनीति की बारीकियों को समझा। उसने नौटंकी में हिस्सा लिया। तराई के किसानों की व्यथा देखी। फैज़ और गालिब के शब्दों को महसूस किया। यहीं उसे एक बीमारी भी लगी जो आजन्म उसके साथ रही। और वो थी उसका फक्कडपन।

पूरनपुर में ही भव्वा की मुलाक़ात दुर्गेश पन्त से हुई जो वहीँ पीडब्ल्यूडी में तैनात थे। पहाड़ की नराई दोनों को पास खींच लाई और फिर चला बातों का सिलसिला। और इन्हीं बातों के सिलसिले में ‘शिखरों के स्वर’ की कल्पना हुई जो कुमाउनी भाषा का पहला कविता संग्रह बना। भव्वा उर्फ गिरीश तिवारी, गिर्दा बनने सा लगा था। भाग कर तो भव्वा अकेला आया था पर ‘गिरीश तिवारी’ अब सामूहिक अभिव्यक्ति के महत्व तो समझने लगा था –

नहीं होता पत्थर का झरना

होता ही पानी का है

लेकिन सिर्फ पानी होने भर से भी

नहीं हो जाता झरना

सोचो तो कितना जरुरी है

होना एक साथ

पत्थर और पानी का

झरना होने के लिए।

***

पहाड़ी लोग कहीं भी जा कर क्यूँ न बस जाएँ, उन्हें पहाड़ याद आते ही जाते हैं। हिमालय की चोटियाँ, नदियाँ, नौले और गधेरे, बुग्याल, सुबह की सुनहरी किरणें, मनभावन शाम, चूल्हे पर बनी मडवे की रोटी, मीट-भात, सना हुआ नीबू, आलू के गुटके, खीरे का रायता, झंगोरे का खीर, भट की चुर्क्यानी, खेत-खलिहान, गाय, बकरी, बाघ।।। और फिर उठती है वापस जाने की टीस। और फिर वो मन मसोस कर रह जाते हैं। किसी का काम-काज नहीं मानता, तो किसी की पत्नी, किसी का पति नहीं मानता तो किसी के बच्चे, किसी की उम्र नहीं मानती तो किसी का विलास।

सभी पहाड़ियों की तरह गिर्दा पहाड़ वापस आने को उत्सुक था। तैयार तो वो हमेशा रहता था। बिस्तर बाँधा, अपने लोहे के बक्से को उठाया और चल दिया। सुना है उस लोहे के बक्से में गेहुंए व लाल रंग की एक साड़ी थी। साड़ी जर्जर हालत में थी याने बात पुरानी थी। अगर कोई मित्र साड़ी देख लेता और उसका रहस्य जानना चाहता तो गिर्दा बिफर उठता और कहता, “बस ये नहीं! बाकी तुम कुछ भी पूछ लो”। अपने खास लोगों को भी गिर्दा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया पर कविमन कहाँ रुकने वाला था। वो फूट ही पड़ा।

ह्यु नौंक जौस घाम भई तू, रुणी नौक जौ स्योल।

त्वेकैणी लहन्ण हैई चै, सुवा त्योर घोल।

जाड़ों की गुनगुनी धुप है तू, सुर्ख धूप में छाँव,

तू फूले फले, हो तुझे मुबारक तेरा ये घर गांव।

हमोर तो कै नी भे, जोगिया लटैक,

कभतै कभतै मारि ल्ही त्योर गोंक् फटैक।

हमारा कुछ नहीं, हम तो बैरागी जोगी भए,

कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी तेरे गांव गए।

देखी गई भले भे, नि देखिणि तौ ले ठीक,

हमलें तो मांगणि भे घूमी डेली डेली भीख।

तुम दिख गई तो दिल बाग बाग, न दिखी तब भी ठीक,

हमारा क्या, हमने तो धूमना है दर-दर, माँगते हुए भीख।

***

गाने बजाने के चक्कर में गिर्दा को कई लोग जानते थे और मानते थे। उनमें एक थे ब्रजेंद्र लाल शाह जिन्होंने गिर्दा को नैनीताल स्थित संगीत नाटक प्रभाग में आवेदन करने को कहा। गिर्दा चुन लिया गया और १९६७ (उन्नीस सौ सडसठ) में वो संगीत नाटक प्रभाग और नैनीताल का अभिन्न हिस्सा बन गया। इस नौकरी में उसे ब्रजेंद्र लाल शाह, मोहन उप्रेती, लेनिन पंत जैसे कई दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। उसका हुनर निखरा, उसे नए आयाम मिले और वो रंगमंच में विधिवत दीक्षित हुआ। और फिर शुरू हुआ एक लम्बा सफर। गिर्दा अपनी पूर्णता की तरफ अग्रसर होने लगा।

शुरूआती दिनों में गिर्दा ने प्रभाग के कार्यक्रमों में बाजा बजाया व प्रस्तुति दी। जल्द ही वो स्क्रिप्ट लिखने लगा और कार्यक्रमों के निर्माण और रिहर्सल में योगदान देने लगा। कोरस व गीत लिख कर गिर्दा ने कई अन्य कार्यक्रमों को सँवारा। नाटकों में नए प्रयोग किए। रामलीला बैले में जागर लगा दी तो खड़ी व बैठ होली को मंच पर पहुँचा दिया।

गिर्दा अपने काम में कितना मगन था और कितनी निष्ठा से अपना दायित्व निभा रहा था इसका उदाहरण है रुद्रपुर में ‘मोहिल माटी’ का मंचन। कार्यक्रम प्रस्तुत करता हुआ गिर्दा अचानक मंच से गिर गया। करीब ८-१० फीट नीचे। कलाकारों व दर्शकों में खलबली मच गई मगर गिर्दा ने अपने हाथ से माइक नहीं छूटने दी और गिरने के बावजूद बोलता रहा। नाटक चलता रहा। वो गिर कर भी नहीं रुका। गिरा तो उठा और चलने लगा। फिर गिरा। पर फिर उठा और फिर चला।।। वो चलता रहा। वो सीखता रहा। वो लिखता रहा। वो गाता रहा। वो बजाता रहा। रास्ते खोजता रहा। रास्ते बनाता रहा।

***

इसी बीच १९७१-७२ में गिर्दा की माताजी गाँव में बहुत बीमार हो गई और उन्हें इलाज़ के लिए अल्मोड़ा लाया गया जहाँ उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के साथ तिवारी परिवार का ज्योली गाँव से रिश्ता समाप्त सा हो गया। सभी परिवार वाले शहरी बन गए और मकान के पत्थर बिखरने लगे। लोगों की जगह जंगली झाडि़यों और बिच्छू घास ने घेर ली। एक और परिवार ने पलायन का चक्र पूरा किया। एक और घर, कुछ और खेत अनाथ हो गए।

क्या अगर गिर्दा अपना गांव नहीं छोड़ता तो ज्योली को खुशी होती? क्या अगर गिर्दा वापस गाँव चला जाता तो ज्योली धन्य हो जाती? क्या ज्योली में रहते हुए भव्वा गिर्दा बन पाता? क्या सोने को कुन्दन बनने के लिए पलायन की आग में झुलसना जरुरी है?

गिर्दा ज्योली से तो चला गया पर उसे कभी भुला नहीं पाया। गाँव छोड़ने के २५ साल बाद गिर्दा की कलम से एक दिन ज्योली के नाम की भी स्याही बही।

तुम बहुत याद आती हो ज्योली मुझे

जिन्दगी की डगर में हरेक शाम पर

मौसमी सीडी के हर पायदान पर

तुम बहुत सताती हो ज्योली मुझे

तुम बहुत याद आती हो ज्योली मुझे!

वो तू ही है, है तेरी ही आबो हवा

जिसने मुझ जैसा नालायक पैदा किया

फिर भी है नाज़ मुझपर तुम्हें आज भी

बस यही तो जताती हो ज्योली मुझे

तुम बहुत याद आती हो ज्योली मुझे!

वो गधेरों का बढना अभी याद है

वो घरों का उधरना अभी याद है

वो दिलों का बिछुड़ना अभी याद है

अब कहाँ तक ले जाति हो ज्योली मुझे

तुम बहुत याद आती हो ज्योली मुझे

इस तरह क्यों सताती हो ज्योली मुझे!

मैं न ब्योला बना, तुम ना ब्योली बनी

ना तो सर पै उगा सर, न छाती तनी,

सिर्फ आँखें झुकीं और झुकती रहीं

मैं न तुमको मिला, तुम न मुझको मिली

भैंस मारती रही, दूध दूधा किए

कटरा खूंटे बंधा बिना दूध दिये

हैं मुझे याद अब भी वो आँखें तेरी

जितनी जड़ है जमीं, आस्मां में है सर

इस गगन में है उड़ती वो पांखें तेरी

फिर भी तुम याद आती हो ज्योली मुझे

इस तरह क्यों सताती हो ज्योली मुझे!

***

विचित्र है पहाड़ की व्यथा! और उससे भी विचित्र है पहाड़ियों का पहाड़ प्रेम! विचित्र है पलायन की मज़बूरी।

पर पहाड़ केवल पलायन के प्रहार से व्यथित नहीं थे। उस पर तो अनेक वार हो रहे थे। कोई नदी चूसने पर आमादा था तो कोई जंगल लूटने पर। जंगलों के रक्षकों को भक्षक करार कर जंगलों के नए मालिक सूट-बूट पहन कर जंगलों के साथ अत्यधिक छेड़-छाड़ करने लगे थे। उनकी यह अभद्रता जब असहनीय हो गई तो ७० के दशक के शुरूआती वर्षों में वन आन्दोलन शुरू हो गए। कई अन्य लोगों की तरह गिर्दा भी तटस्थ रह कर ये सब देखता रहा, भाँपता रहा। वो कवि था। रंगमंच कर्मी था। वो देख सकता था। वो बोल सकता था। पर कूद नहीं सकता था। वन आंदोलन अपनी चरम सीमा पर तब पहुँचा जब रेनी गाँव की महिलाएँ पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गईं, चिपक गईं। वन आंदोलन को एक नया नाम मिला – चिपको आंदोलन!

इसी बीच इमरजैंसी घोषित हो गई। लोहे की छड़ी पकड़े एक रानी लोकतंत्र से खिलवाड़ करने लगी। देश में एक ओर जहाँ दबाब बढ़ रहा था तो दूसरी ओर विरोध भी बढने लगा था पर पहाड़ों पर इस लट्ठमार शासन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा।

अब इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि इमरजैंसी के इस दौर के बीचों-बीच १९७६ में नैनीताल में युगमंच का जन्म हुआ, जो नैनीताल ही नहीं बल्कि उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश की प्राचीनतम नाट्य संस्था है। नाट्यशास्त्र के कई दिग्गजों के साथ-साथ गिर्दा भी इस महत्वपूर्ण पहल का भागीदार बना। तानाशाही की नाक तले जन्मे इस शिशु को बालिग़ करने में उसकी भी अहम भूमिका रही। इमरजैंसी के इसी दौर में ही, गिर्दा के निर्देशन में घोर शासन विरोधी नाटक ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ नैनीताल में खेला गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि गिर्दा उस वक्त एक सरकारी मुलाजिम था।

इसी इमरजैंसी के विरोध में गिर्दा ने अपना बहुचर्चित नाटक ‘नगाड़े खामोश हैं’ भी लिखा। मंच पर कई कलाकारों के अलावा एक लोक गायक भी है। नाटक अपनी चरम सीमा पर है। नगाडों की आवाज़ उठने से पहले लोक गायक अपनी अंतिम पंक्तियाँ सुना रहा है –

राख की बात क्या, राख की करामात क्या,

कि राख का मनुष्य खाख का भी है, कि लाख का भी है

कि लाख को भी खाख, खाख को भी लाख करता है

सोता है तो गनेलों की तरह

और जागता है – तो ब्रम्हाण्ड हिला देता है!

***

मंच पर जो-जो कमाल होता उसके पीछे होती कड़ी मेहनत। किसी भी मंचन की तैयारी में लगा गिर्दा कलाकारों के साथ अक्सर गोल घेरे में बैठता। स्क्रिप्ट पढ़ी जाती, उसमें बदलाव होता, किरदार चुने जाते और किरदारों के व्यक्तित्व पर चर्चा होती। और फिर शुरू हो जाता रिहर्सल।

सुबह रिहर्सल हॉल में पहुँचते ही परमार जी को झांझ बजाने का इशारा होता, “परमारज्यू, बजाओ हो”। झांझ बजने का मतलब साफ़ था – यारों जल्दी आओ, रिहर्सल शुरू करें। सब आ जाते तो गिर्दा बोलता, “चलो शुरू करते हैं भाई”। और फिर रिहर्सल जो शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, बीच-बीच में गिर्दा “यार, एक बीड़ी का ब्रेक तो दे दो” कह कर बाहर हो जाता। बड़े-बड़े प्रोडक्शन इसी तरह हुए। रिहर्सल स्टेज पर बहसें भी हुई तो संवाद भी हुए। संगीत भी बना और संवाद भी लिखे गए। भाव पर चर्चा हुई तो चरित्र भी टटोले गए।

रिहर्सल के दौरान अगर किसी को अचानक कुछ बताना हुआ तो गिर्दा अति उत्साही हो जाता। कभी अपने दोनों हाथों को आगे कर देता तो कभी शरीर को पीछे खींच लेता। कभी सिर हिलाने लगता तो कभी आँखें बड़ी-बड़ी कर मटकाता। कभी झुक कर कमर लचकाता तो कभी छत की ओर देख आँखें मींच लेता। कभी उँगलियों को नचाते हुए दाद देता और कभी कुछ समझाने के लिए स्टेज पर ही चला आता – नपे तुले कदमों के साथ, रिदम को रोके बिना – कहीं सीन न निकल जाए! अपनी हर बात पूरे वजन से समझाता। सबकी बात पूरी लगन से सुनता और इस तरह एक सामूहिक अभिव्यक्ति का निर्माण होता।

नाटकों के लिए गीत और कोरस के अलावा गिर्दा कविताएँ भी लिखता रहा, सुनाता रहा। अभी तक वो पूर्ण रूप से अराजक नहीं हुआ था इसलिए कवि सम्मेलनों में काली शेरवानी पहन कर पहुँचता जो उसकी काली टोपी और काली दाढ़ी के साथ बहुत फब्ती थी। पर १९८० के आते आते तक गिर्दा की शेरवानी कहीं गुम हो गई पर दाढ़ी से लगाव कुछ समय तक जारी रहा। तल्लीताल डाँठ के नुक्कड़ वाली नाई की दुकान में कभी-कभार दाढ़ी की और ठीक बगल वाली कबाब की दुकान में पेट की खातिरदारी होती रही।

***

इसी बीच लोहे की झड़ी वाली रानी का शासन खत्म हो गया। एक नई लोकतान्त्रिक सरकार ने जिम्मा संभाला। पर पहाड़ों की व्यथा जारी रही। जंगल कटते रहे। जंगल बिकते रहे। और इससे बड़ी विडम्बना क्या होती कि कटे जंगलों की नीलामी भी पहाड़ के लोगों के नाक तले हो रही थी।

२८ नवंबर, १९७७ को नैनीताल में वनों की नीलामी होनी थी। उससे पिछली रात को कुछ नवयुवक नैनीताल के एक झात्रावास में बैठ कर नीलामी का विरोध करने का रास्ता तलाश रहे थे। गिर्दा भी उनके साथ था। तय था कि हिंसा नहीं करनी है। व्यापक विरोध के लिए जन समूह नहीं था। अधिकांश लोग या तो महज़ शुभचिन्तक थे या मूक दर्शक। नवयुवकों की मंडली को नीलामी रोकने, या कम से कम एक असरदार विरोध दर्ज करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी गिर्दा बोला, “यार, वो गौर्दा का गीत हैं ना ‘वृक्षन को विलाप’ – क्यों न उसका इस्तेमाल करें। कुछ नया जोड़ कर। कुछ ऐसा जो लोगों को झकझोर दे। जो चिल्ला चिल्ला कर बोले – उठो, जागो रे, जागो मेरे लाल!”

सभी को गिर्दा का विचार पसन्द आया। १९२६ में गौरी दत्त पाण्डे ‘गौर्दा’ द्वारा लिखे उस गीत के साथ गिर्दा के शब्द जुड़े और वो गीत आन्दोलनों का अभिन्न हिस्सा बन गया –

आज हिमाल तुमनकै धत्यूंछो, जागो, जागो हो मेरा लाल

नि करि दी हालो हमरी लिलामी, नि करि दी हालो हमरो हलाल।

अर्थार्त, आज हिमालय तुम्हें पुकार रहा है, जागो-जागो, ओ मेरे लाल। मत होने दो हमारी नीलामी, मत होने दो हमारा हलाल।

मानुष जान सुणिया मुणि हो, वृक्षन की लै विपति का हाल,

बुलै नि सकना तुमन अध्याडी, लागिया भै जनमें मुख म्वाल,

जागा है हम हलकी नि सकना, स्वर्ग टुका में जड़ पातल,

नि करि दी हालो हमरी लिलामी, नि करि दी हालो हमरो हलाल।

हमरै जडन बटि पाणि ऊँछो, धारा नौला भरिनि ताल

काँ तक कूँनू आपुणि सेवा, गाडनेरुंछा हमरी खाल

कुंद बन्दूक पुलिस को डंडों, जनता को जैले फोडछा टिपाल

नि करि दी हालो हमरी लिलामी, नि करि दी हालो हमरो हलाल।

हमन उज्याडी फिरि के करला, पछिल तुम्हारो मन पछताल

आपुणों भलो जो अधिल कै चांछा, पालौ सेतों करो समाल

नि करि दी हालो हमरी लिलामी, नि करि दी हालो हमरो हलाल।

हमरै हड़ीक नैकि कुरसी छों तुमरी, जैमें भै बेर करणों छा तौ हाल

कैकि बबैकि ले त कुर्सी नी हुनी, तुमरी मियाद तो छो कुछे साल

आब तुम हमरी लिलामी के करला, हम करुंलो आब तुमरो हलाल

आज हिमाल तुमनकै धत्यूंछो, जागो, जागो हो मेरा लाल

(हमारी हड्डियों से बनी है कुर्सी तुम्हारी, बैठ जिस पर कर रहे तुम हमारा ये हाल

किसी के बाप की तो कुर्सी नहीं होती, तुम्हारी भी मियाद है कुछ ही साल

तुम हमारी नीलामी क्या करोगे, अब हम करेंगे तुम्हारा हलाल,

आज हिमालय तुम्हें पुकार रहा है, जागो-जागो, ओ मेरे लाल।)

रात में गाने की धुन बनी, रिहर्सल हुए और अगली सुबह सड़कों पर उसे गाने निकल पड़े रणबांकुरे। अधिकांश नैनीताल या तो इन बोलों को सुन नहीं रहा था और अगर सुन रहा था तो समझने से इनकार कर रहा था।

सरकार अपनी दूकान चलाने पर आमादा थी। उसे किसी भी तरह का व्यवधान पसन्द नहीं था इसीलिए गीत गा कर विरोध जता रहे ये नवयुवक उसे रास नहीं आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नवयुवक फिर भी गाते रहे, दुगने उत्साह से। उनकी आवाज़ कहीं गूंजने न लगे यह सोच कर पुलिस उन्हें गाड़ियों में भर भर कर ३६ किलोमीटर दूर हल्द्वानी ले गई।

पुलिस की इस कार्यवाही से भी कोई उत्तेजित नहीं हुआ – ना नैनीताल छात्रसंघ, ना राजनैतिक पार्टियों के युवा दल, ना कोई और। फ्लैट्स के मैदान में आम दिनों की तरह क्रिकेट मैच चल रहा था जिसमें नैनीताल जिले का जिलाधिकारी भी खेल रहा था।

पर पास के एक जलपान गृह के आगे बने शौचालय की छत पर खड़े अल्मोड़ा के शमशेर बिष्ट अभी भी भाषण दे रहे थे। कुछ लोग रुक कर सुन रहे थे। कुछ चल कर सुन रहे थे। और पास में ही अपने आँख-कान बन्द करके लाठियाँ व बंदूकें पकडे पुलिस व पीएसी वाले खड़े थे।

इसी बीच पास के सी।आर।एस।टी। कालेज में छुट्टी हुई और बच्चे रोज की तरह हुड़दंग मचाते हुए नीचे उतरने लगे, मानो किसी जेल से छूटें हों। पर पुलिस को क्या पता कि जेल से छूटना कैसा लगता है। उन्हें शायद लगा कि शौचालय की छत पर खड़े नौजवान के आह्वाहन पर छात्र सडकों पर निकल आए हैं। फिर क्या था बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने छात्रों पर फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार करवा दी। सकपकाए छात्रों ने भी प्रतिक्रिया में पत्थर फैंके तो पुलिस और पीएसी ने आव देखा न ताव और ताबड़तोड़ लाठीचार्ज कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। आग की तरह बात फैली और मात्र आधे घंटे में डीएसबी कॉलेज से छात्रों का जुलूस शैले हाल की तरफ बढ़ा। पूरे शहर की हवा बदल चुकी थी। जिलाधिकारी का क्रिकेट मैच रूक चुका था। पुलिस सोचना बन्द कर चुकी थी। बंदूकों में गोलियाँ भरी हुई थी। लोगों के हुजूम को आते देख, हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार पुलिस से अपने ही लोगों पर गोली चला दी।

गोलियों की आवाज़ गूंजी। चिंगारियाँ उठी। और देखते-देखते नैनीताल क्लब आग के हवाले हो गया। तालाब के चारों ओर बसा एक शान्त पहाड़ी शहर धधकने लगा। राजनीति से परहेज करने वाले भी सड़कों पर उतर आए। चिपको से कतराने वाले भी आन्दोलन में कूद पड़े। क्या पार्टी, कैसी पार्टी।।। गोलियों के धमाकों के बीच सब एक हो गए। सही मायनों में आन्दोलन शुरू हो गया। अल्मोड़ा नैनीताल से आ मिला, कुमाऊँ और गढ़वाल की धारायें एक हो गईं।

***

उधर हल्द्वानी में आन्दोलनकारी जेल में बन्द थे। उन्हें क्या पता बाहर क्या हो रहा है। गिर्दा हवालात के अन्दर चने खाते हुए साथियों व अन्य कैदियों को कवितायें सुना रहा था। लगभग छः घंटे हवालात में रहने के बाद आन्दोलनकारियों को यह कह कर हल्द्वानी से रिहा कर दिया गया कि नैनीताल में नीलामी स्थगित कर दी गई है। सब आश्चर्यचकित थे। ये चमत्कार कैसे हुआ?

वो तो बाहर आकर पता उन्हें पता चला कि नैनीताल में भयंकर हिंसाकांड हो गया है। नैनीताल क्लब जल चुका है और पुलिस फायरिंग में पाँच लोग मारे गये हैं। जी हाँ, हल्द्वानी में पाँच लोगों के मारे जाने की अफवाह फैली हुई थी। गिर्दा बहुत मायूस हो गया। बहुत देर तक उसके होंठ बन्द रहे और फिर अस्पष्ट स्वर में बोला, “यार दाज्यू, अब मैं किस मुँह से नैनीताल जाऊँ? मैं तो अब लखनऊ जाउँगा और वन मंत्री से कहूँगा – लो! मेरी भी गर्दन काट लो।” अन्य साथियों की मनःस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। बहुत बाद में जब उन्हें मालूम पड़ा कि कोई मरा नहीं है तो उनकी जान में जान आई।

अगले दिन सुबह जब नैनीताल वापस जाने का समय आया तो गिर्दा अड गया। बोला, “जैसे हमें नैनीताल से यहाँ लाया गया वैसे ही वापस पहुँचाओ। हम अपनी मर्जी जो थोड़ी आए। हमें तो उठा कर जबरदस्ती लाया गया। हम क्यों अपना पैसा खर्चा करके वापस जाएँ।”

सरकारी बाबू लोग यह माँग मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। गिर्दा गुस्से में भभक उठा और बोला, “ये आई।ए।एस।! हमारी ही किताबें पढ़ कर एम।ए। करते हैं और अफसर बन जाते हैं। और फिर हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि हम उनके ढंग के कपड़े नहीं पहनते और अंग्रेजी में नहीं बोलते?” अपनी माँग मनवाने के लिये गिर्दा वहीँ सड़क पर बैठ गया। और आखिरकार सरकार को आंदोलनकारियों की बात माननी पड़ी।

उस शाम गिर्दा का हुडका मल्लीताल के रामलीला मैदान में फिर गूँज उठा। हुडके की आवाज़ और “आज हिमाल तुमनकै धत्यूंछो, जागो, जागो हो मेरा लाल” के उद्घोष ने सबको पूरी तरह से जगा दिया। पिछले दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से सहमी हुई नैनीताल की जनता, हजारों स्त्री-पुरुष गिर्दा को सुन रहे थे, समझ रहे थे। लोगों की दृष्टि में अब कुतूहल नहीं था। गिर्दा उनके सुख-दुःख का साथी हो चुका था।

उस शाम, गिर्दा, जो अब तक लोककवि, रंगकर्मी और मार्क्सवादी चिन्तक की परिभाषा में बंधा हुआ था, आजाद हो गया। वो उत्तराखण्ड की आवाज़ बनकर उभरा। उसके उस गीत ने लोगों को कुछ ऐसा बाँधा, लोगों ने उसे कुछ इस अंदाज़ में सुना और गाया की कई सालों तक उत्तराखण्ड की सड़कों, गधेडों, नदियों और शिखरों में वो बोल गूंजते रहे और गूंजते रहेंगे। उत्तराखण्ड के लगभग सभी आंदोलनों को इन बोलों ने ताकत दी। गिर्दा पूर्ण सा होने लगा था।

***

इस पूरे प्रकरण ने, पुलिस की गोलीबारी ने, गिर्दा को बहुत विचलित किया। महज़ छह साल बाद नैनीताल पुलिस ने फिर गोली चलायी, हालाँकि किसी अन्य सन्दर्भ में। एक निर्दोष आदमी मारा गया – गिर्दा के पुराने घाव कुरेदते हुए। फिर देश के किसी अन्य भाग में गोली चली होगी। कोई और निर्दोष मारा गया होगा। जनता की रक्षा के लिए खरीदी गई बंदूकें जनता पर ही चली होंगी। गिर्दा अपनी कलम को रोक नहीं पाया।

हालाते सरकार ऐसी हो पड़ी तो क्या करें?

हो गई लाजिम जलानी झोपड़ी तो क्या करें?

बात इतनी थी कि बच्चों ने उछाली कंकड़ी,

वो पलट कर गोलाबारी हो पड़ी तो क्या करें?

गोलियाँ कोई खुद निशाना बाँध कर दागी थी क्या,

खुद निशाने पर पड़ी आ खोपड़ी तो क्या करें?

खां-मु-खां ही ताड़ तिल का कर दिया करते हैं लोग,

वो पुलिस है उससे हत्या हो पड़ी तो क्या करें?

कांड में संसद तलक ने शोक परकट कर दिया,

जनता अपनी लाश बाबत रो पड़ी तो क्या करें?

आप इतनी बात लेकर बेवजह नाशाद हैं,

रेजगारी जेब की थी, खो पड़ी तो क्या करें?

आप जैसी दूरदृष्टि, आप जैसे हौसले,

देश की ही आत्मा गर रो पड़ी तो क्या करें?

सुन रहे गिर्दा बहुत बक-बक करे हैं आजकल

देखते हैं एक ससुरे की पड़ी तो क्या करें?

***

१९७७ के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन हुडका सड़क पर क्या बजा कि बजता ही रहा। चाहे वन बचाने का आन्दोलन हो या नदी बचाने का, चाहे नशा मुक्ति का आन्दोलन हो या महिला मुक्ति का। और चाहे राज्य बनाने का आन्दोलन हो। वो हमेशा तैयार रहता था, साथ चलने के लिए। जहाँ-जहाँ उसकी जरुरत पड़ी या उसे लगा कि उसे जाना चाहिए, वो गया। कहीं आवाज़ बनने। कहीं आवाम बनने।

कोई भी व्यक्ति किसी आन्दोलन से बड़ा नहीं होता। कई लोगों के सामूहिक मंशा और प्रयास से पनपता है आन्दोलन। उत्तराखण्ड के ये आन्दोलन गिर्दा के कारण नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं होता तो ये आन्दोलन नहीं होते। आन्दोलन तो लोगों से बनता है। उन्हीं लोगों में से कोई आन्दोलन का सिर बनता है तो कोई पाँव, कोई हाथ बनता है तो कोई आँख। कोई पेट भी बनता है। गिर्दा इन आन्दोलनों की साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति बना।

इस दौर में गिर्दा ने अनेकानेक विषयों पर कविताएँ और गीत लिखे। सड़कों में सुनाए, सभाओं में सुनाए, सम्मेलनों में सुनाए, कवि गोष्ठियों में सुनाए।

नदियों को बचाने के लिए ललकारता हुए गिर्दा बोला –

एक तरफ बर्बाद बस्तियां – एक तरफ हो तुम

एक तरफ डूबती कश्तियाँ – एक तरफ हो तुम

एक तरफ है सुखी नदियाँ – एक तरफ हो तुम

एक तरफ है प्यासी दुनिया – एक तरफ हो तुम

अजी वह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्योपारी।

कल तुम्हारा तुम्ही खिलाडी, बिछी हुई ये बिसात तुम्हारी।

सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो।

गंगा जमुना की छाती पर, कंकड पत्थर कूट रहे हो।

उफ़ तुम्हारी ये खुदगर्जी, चलेगी कब तक ये मनमर्जी।

जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती।

महल चौबारे बह जायेंगे, खाली रौखड रह जायेंगे।

बूंद-बूंद को तरसोगे जब – बोल व्योपारी – तब क्या होगा?

दिल्ली देहरादून में बैठे – योजनाकारी तब क्या होगा?

आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तडपा लो,

गंगा को कीचड कर डालो।

लेकिन डोलेगी जब धरती – बोल व्योपारी – तब क्या होगा?

वर्ल्ड बैंक के टोकनधारी – तब क्या होगा?

योजनाकारी – तब क्या होगा?

नगद उधारी – तब क्या होगा?

एक तरफ है सुखी नदियाँ – एक तरफ हो तुम

एक तरफ है प्यासी दुनिया – एक तरफ हो तुम

फिर जब नदी में बाद आई और जान माल बहा ले लगी तो भाव विह्वल हो कर गिर्दा अपनी वेदना व्यक्त करते हुए बोला –

किसकी करनी, किसकी भरनी?

किस मय्या की गोद उजडनी?

बाप बने लाचार, देखते दुनिया का व्यवहार

कि हमरे बच्चे सोये चार!

अजी बिजनेस टोप रहेगा

आलू रेता खूब बिकेगा

चोखा कारोबार, रुकी हैं इतनी मोटर कार

कि हमरे बच्चे सोये चार!

कौन बड़ी बात हो गई?

कुछ ज्यादा बरसात हो गई,

कुल्ल मरे हैं चार, मचाते खाली हाहाकार

कि हमरे बच्चे सोये चार!

दिल्ली लख्नों (अब दून) को क्या लेना

उनको वक्त कहाँ है इतना

उनके काम हज़ार, वो ठहरे देश के ठेकेदार

कि हमरे बच्चे सोए चार!

***

गिर्दा बहुत संवेदनशील था, अच्छी कविता करता था, अच्छे गीत लिखता था, अच्छी धुनें देता था। पर उसमें कुछ एक बुराइयां भी थी। किसमें नहीं होती। वो खूब बीड़ी चूसता था और लगभग रोज पीता था। यह आदत इस हद तक गिर्दा की जीवनशैली में विराजमान थी कि ‘नशा नहीं रोजगार दो’ आन्दोलन के दौरान जब गिर्दा ने अचानक पीना छोड़ दिया तो वह बीमार हो गया। गौर करने वाली बात है कि वो पीने के कारण अराजक नहीं था। वो तो शायद इसलिए पीता था क्योंकि वो अराजक था।

शायद इसीलिए वो वर्षों तक किसी अघोरी की तरह नैनीताल क्लब चौराहे के पास पाँगर के विशाल पेड़ों के ठीक नीचे बहते गधेरे से सटे एक व्यावसायिक भवन के अंदरुनी हिस्से के एक छोटे से कमरे में रहता था। उस झुग्गीनुमा कमरे की बड़ी सी खिड़की से, रात के सन्नाटे में, बहते हुए नाले का स्वर शायद उसे किसी पहाड़ी गाँव की बसासत का आभास कराता होगा।

इस छोटे से कमरे में भी वो अकेला नहीं था। कमरे का उसका साथी था राजा जिसे गिरदा राजा बाबू कह कर सम्बोधित करता था। राजा बाबू के साथ उसका बच्चा प्रेम उर्फ पिरम भी रहता था। अपने सारे मोह को पिरम पर न्योंछावर करते हुए गिर्दा ने उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया।

कमरे में दो पटखाट, एक स्टोव, कुछ डिब्बे तथा कुछ अन्य छिटपुट सामान था। शाम को थका माँदा गिर्दा कमरे में आता और बतियाता हुआ सब्जी काटने लगता। जैसे ही अंधियारा गहराता वो एक विशेष अन्दाज में ‘बाबू’ शब्द का सम्बोधन करता। प्रतिक्रिया स्वरूप गिलास, शराब की बोतल, नींबू, चाकू और पानी के जग के साथ राजा बाबू हाजिर हो जाता।

इस बीच लोगों का आना जाना लगा रहता। चिन्तन-मनन होता। चर्चाएँ-परिचर्चाएँ होती। संगीत व नाटक कार्यशालायें लगती। आन्दोलनों की रूपरेखायें बनती। कुछ कहा जाता। कुछ सुना जाता। कुछ गाया जाता। आने वालो में मजदूर नेता भी होते, राजनैतिक चिन्तक व कार्यकर्ता भी होते, लेखक, गीतकार, कलाकार, नाटककार होते, पत्रकार होते, शोधकर्ता होते, प्राध्यापक होते, छात्र होते।।। तमाम विषयों पर चर्चाएँ होती जो आगन्तुकों के जाने के बाद भी चलती रहती। राजा बाबू एक सक्रिय श्रोता ही नहीं वरन तमाम बहसों का भागीदार भी था।

पिरम को खाना खिलाते हुए राजा बाबू को देख कर गिर्दा कहता –

बच्चे के हाथ

चूमने के साथ

तुम्हारे हाथ

चूमता हूँ बाबू

जो आने वाली पीड़ी को

रोटी खिलाते हैं।

पिरम के प्रेम ने शायद गिर्दा तो नए रिश्तों के लिए तैयार कर दिया था। काफी समय से चल रही भाइयों की मशक्कत आखिर रंग लायी। गिर्दा के जीवन में हीरा भाभी आई। गिर्दा की पत्नी होने के कारण उन्हें भाभी का सार्वजनिक तमगा मिलना स्वाभाविक था। १९८८ में हुए इस विवाह ने गिर्दा को थोड़ा सांसारिक बना दिया और वो अपने कमरे को छोड़ पहले गायत्री निवास और फिर कैलाखान आ गया। मजे की बात तो ये थी कि अपनी शादी के अवसर पर गिर्दा नें दाढ़ी कटवा ली। लोगों को विचित्र लगा तो टोका, “गिर्दा, दाढ़ी साफ करके हीरो बन गए हो”। गिर्दा बोला, “अब यह सब तो करना ही ठैरा।” पर फिर जोर देता हुआ बोलता, “अब ये सब तो बस शारीरिक बदलाव हैं। मानस तो वही हुआ।”

गिर्दा गृहस्थी में रम गया और कुछ दिनों बाद दाढ़ी भी वापस आ गई। पत्नी के साथ बाजार निकलता तो पत्नी से कभी थोड़ा आगे चल रहा होता पर अक्सर थोड़ा पीछे – कुछ लजाता हुआ सा, ठुनकता हुआ। चेहरे पर चमकती हुई दाढ़ी, शरीर पर लटकता हुए कुर्ता और कंधे पर वही पुराना झोला। शब्दों में भी वही पुरानी धार और बातों में वही पुराने तेवर।

***

इस बीच उत्तराखण्ड नाम के एक पृथक राज्य की माँग तेज होने लगी। पृथक राज्य के इस आन्दोलन में गिर्दा मूक दर्शक नहीं था। अधिकांश कवियों, लेखकों या पत्रकारों की तरह उसने बन्द कमरे से विश्लेषण और अभिव्यक्ति के गोले नहीं दागे। आराम से सोफे पर बैठ कर सही गलत पर टिपण्णी नहीं की। वो तो सड़क पर आ गया। आम आदमी से बातें करने। वो एक आक्रोश, एक आन्दोलन की सामूहिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति बन गया। अपने मित्रों के साथ वो वह आवाज़ बना जो माइक पर बोलने या भीड़ की अगुवाई करने के लिए आन्दोलन का हिस्सा नहीं थे। अनेकानेक लोगों के विचारों को शब्द देते हुए गिर्दा बोला –

उत्तराखण्ड की जो आज लड़ाई

यह जो हम लड़ रहे सभी,

सीमित उत्तराखण्ड तक इसे

नहीं साथी समझो!

यदि सोच संकुचित हुआ कहीं

तो भटक लड़ाई जाएगी।

इसलिए खुले

दिल और दिमाग से मित्रों,

लड़ना है इसे!

***

अल्मोड़ा अखबार की तर्ज पर बने नैनीताल समाचार का भी गिर्दा एक अभिन्न हिस्सा था। आक्रामक रूप से सरकार विरोधी होने के कारण अल्मोड़ा अखबार को बन्द होना पड़ा था पर नैनीताल समाचार ने इस बात से कोई सीख नहीं ली। अपने अंक छापने के अलावा नैनीताल समाचार ने कई आंदोलनों में मुद्दों को पेश करने और लोगों को खबर देने के लिए पर्चे भी बांटे।

१९९४ में जब उत्तराखण्ड राज्य का आन्दोलन अपनी चरम सीमा में था तो एक बार फिर पर्चे छापने की जरुरत महसूस हुई। मुख्यधारा के समाचार पत्र अपने अपने कारणों से उत्तराखण्ड के प्रति उदासीन थे – कुछ आर्थिक कारणों से, कुछ राजनैतिक कारणों से और कुछ बस यूँ ही। इसलिए उत्तराखण्ड में रोज क्या घटित हो रहा है यह लोगो को बताना जरुरी था, एक बुलेटिन के जरिए। पर पैसे नहीं थे।

बहुत चर्चाएँ हुई, बहस हुई पर महज चर्चाओं और कुछ अच्छा करने की मंशा से पैसा तो प्रकट नहीं होता। विचार त्यागने का समय आ चुका कि तभी नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाहजी के मन में यह विचार आया की बुलेटिन को लिखित होना जरुरी थोड़े ही है। क्यों न बुलेटिन बोल कर लोगों के सामने पेश किया जाए। सबको प्रस्ताव अच्छा लगा। कई लोगों ने मदद की। किसी ने खबर इकटठा करने के लिए मुफ्त में टेलीफ़ोन करने दिया, तो किसी ने आवाज़ बुलंद करने के लिए माईक्रोफोन। किसी ने जगह दी तो किसी ने समय। एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ यह बुलेटिन शीघ्र ही नैनीताल और उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलन का अहम हिस्सा बन गया। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे प्रशासन की कैसे भी धारायें लगीं हों – हर रोज चला यह बुलेटिन, ५३ दिनों तक। और नैनीताल के लगभग हर वासी ने उसे सुना और सराहा।

गिर्दा इस बुलेटिन का एक अभिन्न हिस्सा था। हुडके की थाप और अपनी बुलंद आवाज़ में गिर्दा गाता – “आज हिमाल तुमन कै धत्यूं छो, जागो जागो हो मेरा लाल” और इसीके साथ बुलेटिन शुरू होता। फिर कोई समाचार पढ़ता तो कोई समीक्षा। गिर्दा भी ‘कोप भवन’ में लिखी अपनी कवितायें पड़ता, गीत गाता और बताता लोगों को कि किस तरह उनके पत्थर, उनकी मिट्टी और उनके बाँज के जंगल बिक रहे हैं। वो ऊँचे स्वर नें, पूरी भाव भंगिमा के साथ आह्वान करता –

ये याद रहे आकाश नहीं टपकाता है रणवीर कभी,

ये याद रहे पाताल फोड, नहीं प्रकट हुआ रंधीर कभी,

ये धरती है, धरती में रण ही रण को राह दिखाता है

जो समरभूमि में उतरेगा वो ही रणवीर कहलाता है।

कई उतार चढ़ाव देखे इस आन्दोलन ने। कई लोग घायल हुए। कई जेल गए। कई मारे गए। सरकारी दमन और हिंसा की सारी हदें पार करता हुआ २ अक्टूबर, १९९४ का मुज़फ्फरनगर कांड हुआ। वहीँ नैनीताल में सरे आम पुलिस ने एक आन्दोलनकारी की हत्या कर दी। व्यथित कवि मन बस इतना कह पाया –

कसो सोची राखी छी, के जै भयो आज,

के कुनूं, कथे कुनूं, आजा का हाल,

श्रोताओ कर दो माफ हमें, क्या रहा भला अब कहने को,

जो घटा सभी ने देखा है, अब उसकी चर्चा रहने दो।

***

उत्तराखण्ड राज्य बनने से कुछ पहले, ९ से ५ के बन्धन से अपने को मुक्त करता हुआ गिर्दा आजाद हो गया। उसने वीआरएस ले लिया। पर अवकासप्राप्ति के लिए नहीं। वो चलता रहा। गाता रहा। उसे हृदयघात हुआ पर फिर भी वो नहीं रुका। बिस्तर में लेटे हुए भी वो बाहर की आवाज़ सुनता रहा और अपने स्वर गुनगुनाता रहा। थोड़ा ठीक हुआ तो फिर चल दिया। पत्नी, दोस्त, शुभचिंतक सभी उसे परहेज करने को कहते, आराम करने को कहते पर वह कहाँ मानने वाला था।

इस बीच उत्तराखण्ड राज्य गठित हो गया। जो हुआ, जैसे हुआ सबने देखा। लोगों की माँग थी की राज्य का नाम उत्तराखण्ड हो और राजधानी गैरसैण पर राज्य का नाम रख दिया गया उत्तराँचल और अस्थाई राजधानी – देहरादून! अपना पक्ष्य रखते हुए गिर्दा बोला, “हम तो अपनी औकात के हिसाब से गैरसैण में छोटी डिबिया सी राजधानी चाहते थे, देहरादून जैसी ही ‘रौकात’ अगर वहाँ भी करनी हो तो उत्तराखंड की राजधानी को लखनऊ से भी कहीं दूर ले जाओ”

पर सत्ता की गलियारों में सुनने वाला कौन था। वहाँ तो बस राजनीति थी। कुछ अपने ही पेड़ बड़े हुए तो कुछ बाहर से आए। मेरी लाश के ऊपर उतराखंड बनेगा कहने वाले तक मुख्यमंत्री बन कर उत्तराखण्ड के विकास की बातें करने लगे। नदियाँ और जोर से चूसी जाने लगी, अंधाधुंध खदान होने लगा, जंगल और बेदर्दी से कटने-बिकने लगे। क्या कहता गिर्दा? किससे कहता गिर्दा? अब तो लूटने वाले भी अपने ही थे। बहसों और खोखले वादों से परेशान हो गया गिर्दा।

खां-मु-खां की न सुनाओ तो कोई बात करें,

बात मुद्दों की उठाओ तो कोई बात करें

लोग जो खुद मुद्दा बने बैठे हैं,

ऐसे लोगों से बचाओ तो कोई बात करें

क्यों लड़ी थी वो लड़ाई बताओ हम सब ने,

इन सवालों पै भी आओ तो कोई बात करें

सिर्फ एमपी या एमएलए की लड़ाई थी क्या वो

बात इस बात पर लाओ तो कोई बात करें

उस लड़ाई में तुम कहाँ थे अब कहाँ हो

ये बात खुद ही बताओ तो कोई बात करें

बत्तियाँ लाल, हरी, नीली बहुत चमकाई

दीप कुटिया में जलाओ तो कोई बात करें

जल, जंगल, जमीनों की बही क्या दोगे

खाते सरकारी न खाओ तो कोई बात करें

अपने बंगलों में शर्माओ तो कोई बात करें

अपने जंगलों को सुनाओ तो कोई बात करें

बेच खाया है मुझे कितना, किसे बेचा है

बात ये दिल से बताओ तो कोई बात करें

राज करना ही राजनीति नहीं यारों

नीती का राज चलाओ तो कोई बात करें

बातें कुछ ऐसी हैं कि मैं कहूँ तो ठीक नहीं

इसलिए तुम ही सुनाओ तो कोई बात करें

मेरे कहने से मतलब बदल जाएगा

इसलिए तुम ही सुनाओ तो कोई बात करें

***

यद्यपि गिर्दा के आवाज़ में बुलंदी थी लेकिन वो शारीरिक रूप से अच्छा-खासा घायल हो चुका था। कमज़ोर दिल के अलावा उसे आर्थ्राइटिस ने तंग किया हुआ था। डॉक्टर की दी दवाएँ खाता रहा पर अपनी दवा दारु भी करता रहा। आजन्म अराजक जो हुआ। शरीर साथ छोड़ रहा था। एक दिन अचानक पेट में अल्सर फट गया और उसे तुरन्त नैनीताल से हल्द्वानी लाया गया। और फिर वो वापस न जा सका।

गिर्दा की शवयात्रा में ‘राम नाम सत्य’ का उच्चारण नहीं हुआ बल्कि उसके गाने गाए गए। मंत्री, संत्री, मित्र, रिश्तेदार, शिक्षक, छात्र, कवि, कलाकार, नैनीताल के आम जन, सभी आए और उसकी अंतिम यात्रा को भव्य बना गए। जिसने पहले कभी नहीं गाया था उसने भी गिर्दा के गीत गुनगुनाए। चिता को मुखाग्नि उसके पुत्र तुहिनांश और दत्तक पुत्र पिरम ने दी। उधर उसकी काया मिट्टी में विलीन हो रही थी और इधर लोग उसका गाना गा-गा कर, उसे विदाई देते हुए एक दूसरे को विश्वास दिला रहे थे –

ततुक नी लगा उदेख, घुनन मुनई न टेक

जैता एक दिन तो आलो वो दिन यो दुनी मां

इतना उदास मत हो, सर धुटनों में न टेक

जैता, मित्र, सखा – एक दिन आएगा, वो दिन अवश्य आएगा।

जिस दिन ये काली रात बीत जाएगी,

चोर नहीं फलेंगे, किसी का जोर नहीं चलेगा,

जिस दिन कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, मेरा तेरा नहीं होगा,

वो दिन आएगा, अवश्य आएगा।

वो दिन चाहे तुम न ला सको, चाहे हम न ला सकें,

मगर कोई न कोई तो लाएगा, वो दिन अवश्य आएगा

उस दिन हम नहीं होंगे, मगर हम होंगे तो उसी ही दिन,

जैता एक दिन आएगा, वो दिन अवश्य आएगा।।।

ततुक नी लगा उदेख, घुनन मुनइ न टेक,

जैता एक दिन तो आलो उ दिन यो दुनी में।

जै दिन कठुलि रात ब्यालि, पौ फाटला, कौ कडालो,

जैता एक दिन तो आलो उ दिन यो दुनी में।

जै दिन चोर नी फलाल, कैकै जोर नी चलौल,

जैता एक दिन तो आलो उ दिन यो दुनी में।

जै दिन नान-ठुलो नि रौलो, जै दिन त्योर-म्योरो नि होलो,

जैता एक दिन तो आलो उ दिन यो दुनी में।

चाहे हम नि ल्ये सकूँ, चाहे तुम नि ल्ये सकौ,

मगर क्वे न क्वे तो लालो उ दिन यो दुनी में।

वी दिन हम नि होंल लेकिन, हमलै वी दिनै हुंलो,

जैता एक दिन तो आलो उ दिन यो दुनी में।

*****

- गिर्दा की दास्तान - 20/08/2025

- स्टीव कट्टस की जरूरी फिल्में - 15/01/2023

- जिन्दगी आसान है! - 03/01/2023